国家级非物质文化遗产项目传承人—王辛敬

王辛敬,男,1959年8月生,荣宝斋装裱修复中心副主任、装裱修复高级技师,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,中国轻工业联合会中国工艺美术大师工作委员会传统书画装裱专业委员会副主任。1978年开始从事古字画装裱修复工作,先于中国艺苑随李荫基初学装裱,后又受其父亲王家瑞及顾书强、冯鹏生等人指点,掌握了揭裱修复古代残损书画的全部技艺,成为荣宝斋古字画装裱修复技艺第三代代表性传承人。在古旧文物修复方面,先后装裱修复过无数名家作品;先后两次参与修复、揭裱人民大会堂巨幅国画《江山如此多娇》的工作及中南海怀仁堂、钓鱼台国宾馆等巨幅画卷的装裱工作;先后修复了宋元时期马远、吴镇、明代董其昌、蓝瑛、文征明、清八大山人、袁江、袁耀及近现代名家数以百计的作品。2000年被吸收加入中国文物学会,成为中国文物学会会员及中国文物学会修复委员会委员。

王辛敬老师在修复扇面

王辛敬受父亲王家瑞影响踏入修复之门,一干就是39年。最初在中国艺苑随李荫基先生学装裱,初学装裱时,犯错总是难免。王辛敬印象深刻的是一次“砑光”时,把宋吟可画的花蕊当做渣滓剔掉了,其实,只是那花蕊点得浓了些。不得已,李荫基先生又重新给点了回去,相当于补笔了。但因为此事,王辛敬受到了严厉批评。自己也暗暗发誓,要更加细致认真,绝不再犯此类错误。后来,基础打牢,除了裱画,师父慢慢的安排他做一些小型的修复工作,比如,托补、全色等。“真正最有成就感的时候,就是干了修复以后,残损的字画,经你的手,修缮完好,那种喜悦,无以言表。”王辛敬说,每当这个时候,就觉得很幸福,他不太会跟朋友分享这种感受,更多的时候是默默独享。“也习惯了低调,可能出去说并不是我追求的,最紧要的还是踏实做。”

王辛敬认为,有些人天然适合干修复,有些人则天然不适合。一般做装裱的四五十个学徒,能干修复的最多也就四五个。“性格里得有非常静气的东西,这个或许无法具言,但你看他做活儿,一眼就能分辨出来。”除此之外,稳当、细致、认真也是必须的。“后天的磨炼也很关键,修复是技术也是艺术,在心性和审美上都有要求。”回忆当初,王辛敬表示,自己也不全然适配,所谓有匪君子,如切如磋,如琢如磨,好的修复师都是在琢磨里一点点升华的,概莫能外。他讲起自己30岁时,做修复,直摇头。那时候会觉得烦,一幅清代宽1.2米,长2米的行书轴,当时揭了20多天没揭完,每天用指肚,跟搓泥儿似的一点点揭,心中窝火,甚至想,“下辈子可不能干这个了。”“但活儿交到你手里,就必须干完,而且只许成功,不许失败,压力很大。”无法排遣,王辛敬索性就搁下手里的活儿,站起来静一下,然后继续做,盖塑料布捂一会儿揭一会儿,跟旧托纸较劲,也跟自己较劲。最后终于揭裱完成之后,王辛敬长吁一口气,自省,这件事于技术固有提升,更大的好处还是对心性的考验。“要不说,姜还是老的辣呢,有此磨砺,以后再遇到类似的事情,就从容多了,会提前规划好,像这种不好揭裱的就结结实实闷他两天,待润透了再动手,就方便多了。”除了这种自我的较量,王辛敬也曾观摩过一些大型的修复现场,比如经历了山西应县木塔内发现的辽代经卷、德国国家博物馆收藏的清代巨幅绢本佛像等的修复工作。“当时,我父亲和他那一辈的师傅主持修复工作,常常干到很晚,忘了时间。我就在旁边看,看他们干活的那个状态,那种稳重,很受触动。”

王辛敬老师工作中

此后,王辛敬修复过宋元时期马远、吴镇、明代董其昌、蓝瑛、文征明、清代八大山人、袁江、袁耀、扬州八怪李鳝及近现代名家数以百计的作品,技艺也随之提升。但过程里,是不足为外人道的辛苦。遇到珍贵的书画作品要修复,王辛敬始终把“紧张”放在第一位,兴奋只是小小的蹦一下,转瞬即逝。“就是一看到,脑子里条件反射似的就出来了一个计划,这幅怎么修比较好,需要多长时间诸如此类。亦惶恐万一修不好怎么办,可能哪一幅都赔不起,故而压力山大,精神高度紧张。”每每此时,王辛敬都会睡不好觉,有时候做梦还在修复。“整个人就沉浸在那种状态里,脑子里时时刻刻都是这事儿,想不下别的。只有完成,才能抽离。”让他最记忆犹新的是一幅郑板桥的竹子,长3.5尺,宽1.8尺。残破严重,很多碎片需要拼接修补。王辛敬本就十分喜欢郑板桥的画,格外用心,历时八个月,基本上独立修复完成。当时电视台还拍了片子记录此事,故宫鉴定专家潘深亮亦对修复结果给予了肯定和褒奖。“有时候修复是在跟历史对话,隔着时空,有一种穿越感。”王辛敬由衷的说,但这种感觉并不时常出现,穿越感总是以高超的修复技艺做基础的。他曾经修复过一幅清代画作,业内评价,几于本原无异。

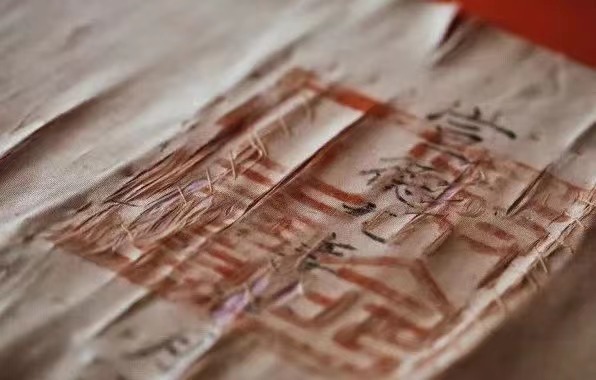

明宣德九年的绢本圣旨,送来荣宝斋修复。王辛敬小心翼翼将卷轴打开,唯恐一点风吹草动伤了珍本。待展开来,清晰可见,原件上下绢丝俱损,打结纠缠,绢体多处磨损。看到印玺处有粗糙的缝制,背后衬布,王辛敬略有愠色:“太不专业了,这就是不懂啊,胡乱搞。”随后,敛了怒气,愁眉不展,“绢本修复比纸本又复杂一些,绢丝须一根根挑出对齐,刷以浆糊固定; 褪色处须一点一点全色。工程量太大,没有一年恐难以完成。”故此卷当时只展开,略作观摩,暂未修复处理。王辛敬再三强调,如果不修,就不能再打开了,每打开一次,都是损耗,上了年岁的绢本,经不起这么折腾。他援引明周嘉胄《装潢志》所言,古迹重裱,如病延医,医善则随手而起,医不善则随手而毙。书画皆有生命,须时时谨慎,处处小心。

明宣德九年的绢本圣旨

作为第三批国家级非物质文化遗产项目装裱修复技艺代表性传承人,装裱修复高级技师。王辛敬常常提醒自己,“虽然自己能力没问题,但还是要低调,谦虚,不能太把自己当回事儿。学不足,知有余。很多事儿自己心里明白就行了,不奢求人人理解。”言及此,又解释了一句,“并不是不重视这个头衔啊,其实我对国家给予的肯定也给予充分肯定。”说话间,自己也调侃一把。虽然业内早有公认,王辛敬仍拒绝称自己为修复师或修复大家,“我只是个裱画匠,从传统走来,一路埃尘,可能还残存些保守思想。”在对待修复与装裱上,王辛敬还是坚持最传统的做法,“修旧如旧”是最基本的原则。虽然,现在的技术和化学试剂足以“修旧如新”,但自己并不主张及认同。而非遗,似乎可以将传统进行到底。

王辛敬老师托画心

王辛敬认为,国家重视非遗,相应的会对传承有所促进,但最后还是要在落实上做文章,在具体操作,透明度及公平竞争方面狠下功夫,才能真正让非遗有的放矢。他对此持积极态度。在书画修复与装裱技艺的传承上,王辛敬同样传达出了乐观的心态。“只要收藏仍在,修复就不会消失。历经千年的技艺,不可能说没就没了。重视问题当然好,杞人忧天大可不必。”但他话风一转,“要说修复技艺没有流失,也是自欺欺人,但大部分还是保留下来了,自然,也会有些与时俱进的东西。毕竟,科学始终在发展的,比较以前去酸的步骤,现在可以用PH试纸测试,用酸碱度中和,简洁易懂的解释,无疑是一种进步。”